ども。

先日、久しぶりに徹夜をしたところ、なかなか体調が戻らない担当ちゅんです。

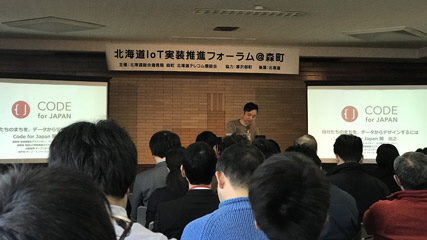

本日は、隣町である森町にて開催された「北海道IoT実装推進フォーラム」に参加してきました。昨年12月に開催された「ICTセミナー」にてお世話になった北海道テレコム懇談会(総合通信局)様が主催のフォーラム。「滅多なことではお目にかかれないような講師がずらりと並ぶまたとない貴重な機会」という魅力的なキャッチフレーズに惹かれました。

私自身、IoTやビッグデータ、AIなどが社会を変革させていくと言われても、どうも具体性が感じられずピンとこないところがあったのですが、フォーラムの中では「まず実現したいこと(ゴール)を決めて、それを実現するために障害となる部分をIoTやAIといったテクノロジーで解決するということ」という部分が強調されており、すごく同意できました。

昨今は「IoTを使って〇〇するには」とか「AIを導入すればどうなるか」など、まず最新技術の導入ありきな空気を感じていたのですが、そのあとで何ができるかを考えるというのは違うんだな~と。IoTはあくまで目的を達成する手段に過ぎないと考えれば、なるほどと思えるところもありました。

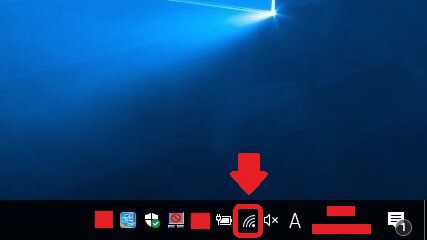

ところで。ここからは裏話ですが、今回のフォーラムでは参加者の方からの意見や質問を募集するために「Slido」というサービスが利用されていました。そういう部分にも近未来を感じてしまう訳ですが、これが思いのほか素晴らしいものでした。

Slido

https://www.sli.do/

事前にイベントを作成しておいて、そのイベントコードを周知することで参加者が同じルームに入室してチャット(匿名も可)できるようなサービス。これを常時プロジェクタで投影しておくと、まるで「ニコニコ動画」のようにリアルタイムでコメントが流れます。これ、講演している人にとってはドキドキでしょうけど、参加している側はすごく楽しいです。講演を聞きながら、疑問に思った点を尋ねる、自由に感想をつぶやくなど、まったく新しいスタイルの講演に感動してしまいました。そういう意味で、やはり新しい技術というものは「感動」するものだなと。IoTやAIが、将来に感動をもたらすツールになればいいなと思いながら帰路につきました。

slidoではしっかりとブログのこともPRしてきました

(投稿者:ちゅん)