ども。

美味しいものは最初に食べてしまうタイプの担当ちゅんです。

先日からお知らせしております、公民館パソコン室の改修工事ですが、いよいよPCの搬入・設定を残すだけとなりました。

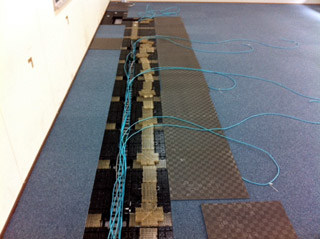

本日は、LAN配線の両端にRJ-45コネクタを取り付け、24ポートのHUBに接続する作業が行われ、上司92氏とともに現場作業の監督兼サポートにあたりました。

この仕事をしていますと、何かとLANケーブルを作る機会が多く、私も92氏も手馴れたもの。手早く線のヨリを解し、シロオレ・オレンジ…とつぶやきながらケーブルを束ね(Bタイプですね)、工具でカシメていきます。自信があるのでいちいちテスターはあてません。最後まで全部ケーブルを作ってから、一気にテストします。私はどちらかといえば慎重派なので、ゆっくりしっかりケーブルを作ります。ですが、92氏の作業スピードは既にゴッドの領域に達しています。とても追いつけないスピードで次々とコネクタが付いていきます。そして、結線が完璧なのは言うまでもありません。私も精進あるのみです。

そして、出来上がったケーブルの束を次々とHUBに挿していきます。私はもちろん始めての経験でしたが、92氏もサーバー室以外の場所で24ポートが満車になるのは初めての経験だったそうです。出来上がりを眺めましたが、まさに男のロマン。こうした仕事に携わる中で一度は経験したい、そんな配線となりました。例えれば、大工さんが一軒家を新築するような間隔に近いかもしれません。

古さと新しさが見事に調和した公民館パソコン室を早く町民の皆さんにもお見せしたいです!

仕上がりの美しさにもこだわった配線

(投稿者:ちゅん)