てんちょです。数か月前に衝動買いして一度も使用していなかった3ボタンキーボードをちょっと使ってみました。ひたすらコピペするだけの仕事ではかなり便利でしたが、そんな仕事はそうそうないのでまた半年ほど眠ることになるでしょう。

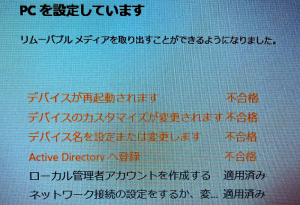

さてキッティングの件です。前回はプロビジョニングパッケージを使用してのキッティングのテストを行っていましたが、ドメイン参加がうまくいかず断念。あれから何度か設定も変えてみましたが、結局うまくいきませんでした。どうやらWiFiでの接続が絡んでいそうな感じですが、原因がはっきりしません。

プロビジョニングパッケージを読ませたあとにバッチファイルを実行してドメイン参加する方法も…ということでしたが、そもそもそれでいいのかと疑問が出てきました。目的は作業時間の短縮ですが、プロビジョニングで実行する場合だと結局それぞれの端末でアプリケーションのインストールが実行されます。パッケージや資産管理ソフトで実行させるのである程度手放しにはなりますが、インストール中に放置しておく場所も限られているのであまり時間をかけたくありません。

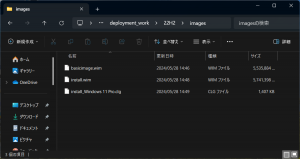

ということでここまで実験しておきながら、ゼロベースでキッティング方法をメモ帳に書き出してみました。現在検討しているそれぞれの方法で最小限の作業工程だけを書き出してみると、前準備でイメージ作成さえしてしまえば展開作業が一番楽なのはクローン展開という気がしてます。最低限とはいえ必要なソフトウェア類のインストールがそれなりに出てきてしまい、

まだ少し時間があるので、クローニングの方法としてWindowsPEも試してみようかと思います。これも前準備色々ありそうですが、今後の展開方法として参考になりそうな感じがするので、ちょっとやってみます。

WindowsPEもイメージの作成までできましたが、続きはまた来週やろうと思います。

(投稿者:てんちょ)

改善の余地ありなホワイトボード

改善の余地ありなホワイトボード

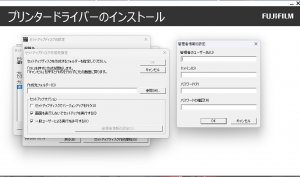

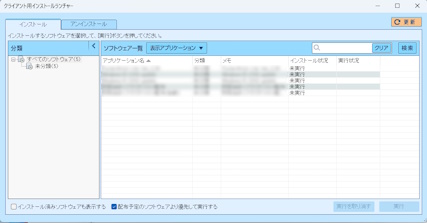

空海のインストールランチャーを使う方法も検討しています

空海のインストールランチャーを使う方法も検討しています